Aspectos Militares

Minas

|

As MINAS foram as mais temidas de todas as armas que os nossos militares enfrentaram nos três teatros de operações. Utilizadas de forma isolada, ou conjugadas com emboscadas, limitaram fortemente a mobilidade das forças portuguesas em acções tácticas e logísticas, apeadas ou em viatura, sendo também responsáveis por atrasos nos reabastecimentos, por destruições em veículos e, acima de tudo, por elevada percentagem de baixas. Na Guiné, a primeira mina referenciada era anticarro, colocada na estrada Fulacunda-São João, em Julho de 1963, tendo sido aqui também utilizadas minas aquáticas nos rios, que chegaram a inutilizar lanchas. Um documento elaborado depois de uma operação realizada, em 1970, por um DFE e por uma secção de mergulhadores-sapadores refere a existência de engenhos explosivos submersos colocados na confluência do rio Cobade com o rio Como, reunidos num grupo de quatro a seis flutuadores, bem como a suspeita de "outros objectos flutuando a meia água que denunciam a existência de um campo de minas estendendo-se por uma zona de cerca de 600metros". |

|

|

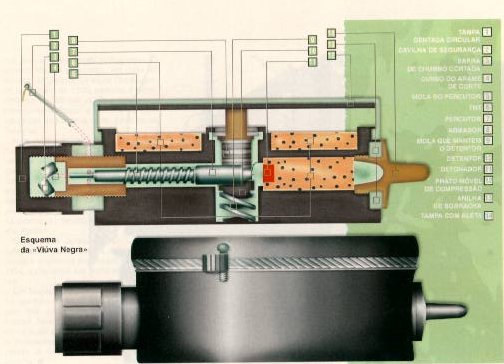

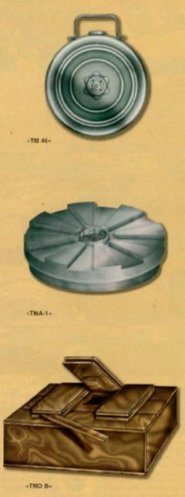

Em Moçambique, o aparecimento de engenhos explosivos ocorreu em 29 de Maio de 1965, em Nova Coimbra, no Niassa, e em 4 de Julho, em Nancatari, Cabo Delgado, enquanto q primeira mina antipessoal (A/P) surge em 14 de Junho, em Coubé (Niassa), e a primeira anticarro (A/C) em 10 de Outubro, em Sagal (Cabo Delgado), na estrada Mueda-Mocímboa da Praia. Ao longo dos anos da guerra, a utilização de minas por parte dos guerrilheiros nos três teatros teve a máxima expressão em Moçambique. Primeiro nas zonas do Niassa e do Cabo Delgado/Mueda e, posteriormente, na de Tete/Cahora Bassa. Moçambique reunia as condições ideais para a utilização deste tipo de arma por parte da Frelimo, pois as vias de comunicação indispensáveis às forças portuguesas eram extensas e más, não existindo nas zonas de guerra estradas alcatroadas. Por seu lado, os guerrilheiros dispunham da vantagem de as acções bélicas se desenrolarem relativamente próximo das suas base logísticas, o que facilitava o transporte do grande volume de cargas que a guerra de minas exige. Não admira, pois, que em Moçambique os principais itinerários de restabelecimento das forças portuguesa se tenham transformado em verdadeiros campos minados. No início dos anos 70, o percurso de cerca de 200 quilómetros entre Mueda e Mocímboa da Praia chegou a demorar 11 dias, quando habitualmente era percorrido entre quatro a seis horas, e num só quilómetro de estrada encontraram-se, frequentes vezes, mais de 70 minas! No Niassa, nas estradas que irradiam de Vila Cabral para Metangula, Nova Viseu ou Tenente Valadim, as minas, associadas à quase inexistência de vias, ao clima chuvoso e ao terreno ravinado junto ao lago transformaram os movimentos necessários à sobrevivência das tropas e ao seu emprego em combate em operações de grande duração e desgaste, que esgotavam só por si as suas capacidades e lhes retiravam a iniciativa. È ainda em Moçambique que se regista o maior emprego de minas por parte das forças portuguesas. O general Kaúlza de Arriaga, em carta ao ministro da Defesa, Sá Viana Rebelo, em 29 de Janeiro de 1973, solicitou o fornecimento de 150 000 minas antipessoias para Cahora Bassa e um milhão para interdição da fronteira norte, junto ao rio Rovuma. Num ponto de situação feito ao comandente-chefe, em Vila Cabral, foi referido que na zona do Niassa, em 1972, os guerrilhemos haviam realizado 412 acções, das quais 223 foram colocação de engenhos explosivos (54 por cento do total). Destas, 78 foram accionadas pelas forças portuguesas, que sofreram 43 mortos, 51 feridos graves e 151 feridos ligeiros. De 1964 a Junho de 1970, foram detectadas pelas nossas tropas 5290 minas e engenhos explosivos, das quais 1894 accionadas por militares ou viaturas. Em Moçambique, tal como em Angola, no caminho de ferro de Benguela, também nas linhas férreas da Beira e de Nacala foram implantadas minas, que dificultaram o transporte de mercadorias e reabastecimentos, obrigando a complexas e desgastantes operações de escolta. As minas são constituídas normalmente, por três partes: caixa, de madeira, plástico ou metal, carga explosiva e espoleta para accionar. O seu efeito pode ser por sopro ou pela sua conjugação com os estilhaços provocados pela explosão, e a pressão sobre um prato foi a forma mais comum de accionamento dos que foram utilizados durante a guerra. Quanto à sua finalidade, as minas podem ser contra pessoas e contra viaturas. As primeiras têm cargas explosivas variáveis, que vão das cem gramas, como a Encrier, às quatrocentas da Viúva Negra ou da PMD-6, sendo reguladas de modo a que o peso de um homem faça accionar a espoleta. As minas anti-carros, podem ter cargas explosivas de alguns quilos, dependendo do tipo de viatura que se pretende atingir e variando as pressões de acordo com essa intenção. Durante a guerra foram utilizadas, quer pelas forças portuguesas quer pelos guerrilheiros, combinações de minas anti-pessoais e anti-carros com outros tipos de explosivos e materiais destinados a provocar estilhaços ou a propagar fogo, assim como técnicas de armadilhar minas, colocando-lhes por baixo, ou em zona próxima, engenhos que rebentavam quando essas minas eram levantadas. Dai o perigo que existia em todas as operações de neutralização de minas, o que fazia com que fossem destruídas através do accionamento controlada por outro explosivo. As minas que os movimentos de libertação utilizaram com maior frequência, tinham quase todas origem em países de bloco de leste, embora aparecessem algumas francesas e italianas. As forças portuguesas utilizaram, ao longo da guerra, todos os meios conhecidos de detecção de minas e explosivos, destacando-se a picagem, cuja morosidade apenas permitia o seu emprego em área limitada; os pesquisadores, meio mais eficaz, mas igualmente demorado; e os rebenta minas, abundantemente utilizados nas colunas motorizadas, permitindo velocidades de progressão consideradas consideráveis. Foi ainda proposta, embora sem resultado, a utilização de cães treinados, tendo em conta experiências feitas pela África do Sul. |

|

Os rebenta minas foram estudados com muito pormenor, especialmente em Angola, acabando quase sempre por se reduzir ao equipamento de uma viatura Berliet, que seguia em frente da coluna com sacos de areia, e à especial protecção do condutor, único ocupante. Sabia-se que os guerrilheiros colocavam minas e armadilhas nos trilhos por onde previam a aproximação das tropas inimigas às suas bases ou zonas controladas, tendo o cuidado de assinalar esses locais de forma camuflada, só conhecida das populações da área. Um corte aparentemente fortuito dum tronco de certa arvore, um ramo partido ou um feixe de capim caído serviam de sinais, mas os militares portugueses dificilmente os conseguiam interpretar. |