Bpstista-Bastos

In: Especial 25 de Abril. “Diário Popular. Destacável”, 24 abr. 1984, p. 5

Remexo em papéis, diários frágeis e fortuitos que tenho alinhado ao longo da vida. Removo imagens opacas, procuro, no tropel de caras, vozes, odores, o instante supremo de há dez anos, quando os moinhos de D. Quixote estavam às ordens de todos nós e Sancho Pança não fazia parte da nossa família espiritual. Eram 17 e 45, de súbito olhei para o José de Freitas e disse-lhe isto:

- Caiu o fascismo, caiu o fascismo!

E estou agora vê-lo de novo, a sobrenadar por todas as procelas políticas por que passou, hirto como um espeque, as emoções a filtrarem-se como veios caudalosos por todo o seu corpo; um homem punido por múltiplas desilusões, os olhos a boiar num azul infindável de lágrimas silenciosas, um esforço, uma contrição enormes para não gritar. Olhou-me e não me via: falava para um cortejo infindável de espectros e de sonhos dizimados. Olhou-me e, mesmo sem me ver, disse-me:

- Parece que sim! Parece que caiu!

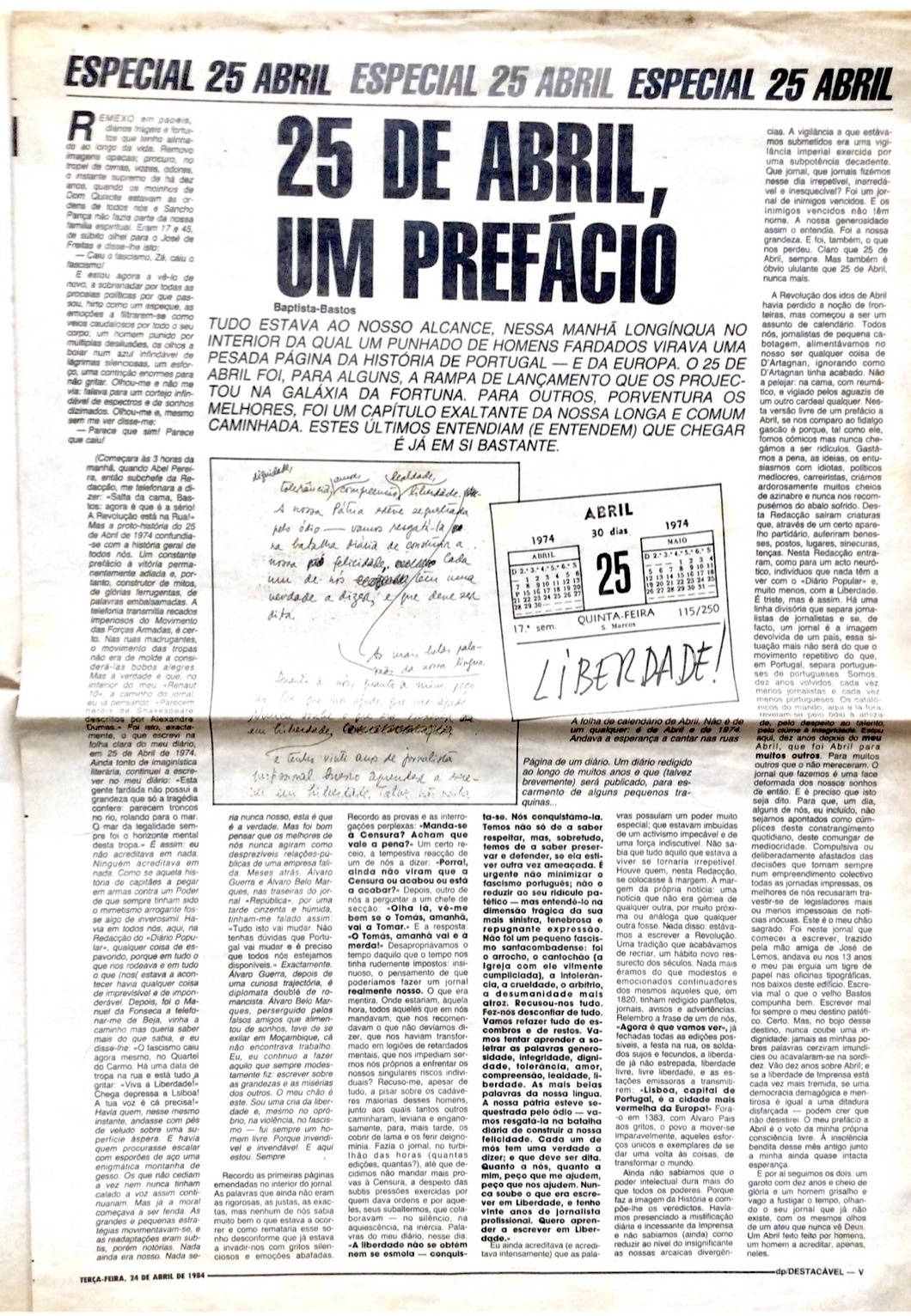

(Começara às 3 horas da manhã, quando Abel Pereira, então subchefe da Redacção, me telefonara a dizer : «Salta da cama, Bastos: agora é que é a sério! A Revolução esta na Rua!» Mas a proto-história do 25 de Abril de 1974 confundia-se com a história geral de todos nós. Um constante prefácio à vitória permanentemente adiada e, portanto, construtor de mitos, de glórias ferrugentas, de palavras embalsamadas A telefonia transmitia recados imperiosos doa Movimento das Forças Armadas, é certo. Nas ruas madrugantes, o movimento das tropas não era de molde a considerá-las bobos alegres. Mas a verdade é que, no interior doe meu «Renault 10», a cominho do jornal eu ia pensando: «Parecem heróis de Shakespeare descritos por Alexandre Dumas». Por isso, exactamente o que escrvi na folha clara do meu diário: «Esta gente fardada não possui a grandeza que só a tragédia confere: parecem trncos no rio, rolando para o mar. O mar da legalidade sempre foi o horizonte mental desta tropa.» É assim: eu não acreditava em nada. Ninguém acreditava em nada. Como se aquela história de capitães a pegar em armas contra um Poder de que sempre tinham sido o mimetismo arrogante fosse algo de inverosímil. Havia em todos nós, aqui, na Redacção do «Diário Popular», qualquer coisa de espavorido, porque em tudo o que nos rodeava e em tudo o que (nos( estava a acontecer havia qualquer coisa de imprevisível e de imponderável. Depois foi o Manuel da Fonseca a telefonar-me de Beja, vinha acarinho mas queria saber mais do que sabia, e eu disse-lhe: «O fascismo caiu agora mesmo, no Quartel do Carmo. Há uma data de tropa na rua e está tudo a gritara: «Viva a Liberdade!» Chega depressa aLisboa! A tua voz é cá precisa!"»

Havia quem, nesse mesmo instante , andasse com pés de veludo sobre uma superfície áspera. E havia quem procurasse escalar com esporões de aço uma enigmática montanha de gesso. Os que não cediam a vez nem nunca tinham calado a voz assim continuariam. Mas já amoral começava a ser fenda. As grandes e pequenas estratégias movimentavam-se, e as readaptações eram subtis, porém, notórias. Nada seria nunca nosso, esta é que é a verdade. Mas foi bom pensar que os melhores de nós nunca agiram como desprezíveis relações-públicas de uma empresa falida. Meses atrás, Álvaro Guerra e Álvaro Belo Marques, nas traseiras do jornal «República» por uma tarde cinzenta e húmida, tinham-me falso assim.: «Tudo isto vai mudar. Não tenho dúvidas que Portugal vai mudar e é preciso preciso que todos nós estejamos disponíveis.» Exactamente. Álvaro Guerra, depois de uma curiosa trajectória, é diplomata doublé de romancista. Álvaro Belo Marque, perseguido pelos falsos amigos que alimentou de sonhos, teve de se exilar em Moçambique, cá não encontrava trabalho. Eu, eu continuo a fazer aquilo que sempre modestamente fiz: escrever sobre as grandezas e as misérias dos outros. O meu chão é este. sou uma cria da liberdade e, mesmo no opróbrio, na violência, no fascismo - fui sempre um homem livre. porque invencível e invendável. E aqui estou. Sempre.)

Recordo as primeiras páginas emendadas no interior do jornal. As palavras que ainda não eram as rigorosas, as justas, as exactas, mas nenhum de nós sabia muito bem o que estava a ocorrer e como remataria esse sonho desconforme que já estava a invadir-nos com gritos silenciosos e emoções abafadas.

Recordo as provas e as interrogações perplexas: «Manda-se à Censura? Acham que vale a pena?» Um certo receio, tempestiva reacção de um de nós a dizer «Porra!, ainda não viram que a Censura ou acabou ou está a acabar?» Depois, outro de nós a perguntar a um chefe de secção: «Olha lá, vê-me bem se o Tomás, amanhã vai a Tomar.» E a resposta: - O Tomás, amanhã vai à merda!» Desapropriávamos o tempo daquilo que o tempo nos tinha rudemente impostos: insinuoso, o pensamento de que poderíamos fazer um jornal realmente nosso. O que era mentira. onde estariam, àquela hora, todos aqueles que em nós mandavam, que nos recomendavam o que não devíamos dizer, que nos haviam transformado em legiões de retardados mentais, que nos impediam sermos nós próprios a enfrentar os nossos singulares riscos individuais? Recuso-me, apesar de tudo, a pisar sobre os cadáveres maiores desse homens, junto aos quais tantos outros caminharam, leviana e enganosamente, para, mais tarde, os cobrir de lama e os ferir de ignomínia. Fazia o jornal, no turbilhão da horas (quantas edições, quantas?), até que decidimos não mandar mais provas à Censura, a despeito das subtis pressões exercidas por quem dava ordens e por aqueles, seus subalternos, que colaboravam - no silencia, na aquiescência, na inércia. Palavras do meu diário, nesse dia: «A liberdade não se obtém nem s esmola - conquista-se. Nós conquistámo-la. Temos não só de a saber respeitar, mas, sobretudo, temos de saber preservar e defender, se ela estiver outra vez ameaçada. É urgente não minimizar o fascismo português; não o reduzir ao seu ridículo patético - mas entendê-lo na dimensão trágica da sua mais sinistra, tenebrosa e repugnante expressão. Não foi um pequeno fascismo santacombadense: foi o arrocho, o canto-chão (a igreja com ele vilmente cumpliciada), a intolerância, a crueldade, o arbítrio, a desumanidade mais atroz. Recusou-nos tudo. Fez-nos desconfiar de tudo. Vamos refazer tudo de escombros e de restos. Vamos tentar aprender a soletrar as palavras generosidade, integridade, dignidade, tolerância, amor, compreensão, lealdade, liberdade. As mais belas palavras da nossa língua. A nossa pátria esteve sequestrada pelo ódio - vamos resgatá-la na batalha diária de construir a nossa felicidade. Cada um de nós tem uma verdade a dizer, e que deve ser dita. Quanto a nós , quanto a mim, peço que me ajudem, peço que nos ajudem. Nunca soube o que era escrever em Liberdade, e tenho vinte anos de jornalista profissional. Quero aprender a a escrever em Liberdade.»

Eu ainda acreditava (e acreditava intensamente) que as palavras possuíam um poder muito especial; que estavam imbuídas de um activismo impecável e de uma força indiscutível. Não sabia que tudo aquilo que estava a viver se tornaria irredutível. Houve quem, nessa Redacção, se colocasse à margem. à margem da própria notícia: uma notícia que não era gémea de qualquer outra por muito próxima ou análoga que qualquer outra fosse. Nada disso: estávamos a escrever a Revolução. Uma tradição que acabávamos de recriar, um hábito novo ressurrecto dos séculos. Nada mais éramos de que modestos e emocionados continuadores dos mesmos aqueles que, em 1820, tinham redigido panfletos, jornais, avisos e advertências. Relembro a frase de um de nós, «Agora é que vamos ver», já fechadas todos as edições possíveis, a festa na rua, os soldados sujos e fecundos, a liberdade já não estrepada, liberdade livre, livre liberdade, e as estações emissoras a transmitirem: «Lisboa, capital de Portugal, é a cidade mais vermelha da Europa!» Fora-o em 1383, com Álvaro Pais aos gritos, o povo a mover-se impagavelmente, aqueles esforços únicos e exemplares de se dar uma volta às coisas, de transformar o mundo.

Ainda não sabíamos que o poder intelectual dura mais do que todos os poderes. porque faz a imagem da História e compõe-lhe os veredictos. Havíamos presenciado a mistificação diária e incessante da imprensa e não sabíamos (ainda) como reduzir ao nível do insignificante as nossa arcaicas divergências. A vigilância a que estávamos submetidos era uma vigilância imperial exercida por uma subpotência decadente. Que jornal, que jornais fizemos nesse dia irrepetível? foi um jornal de inimigos vencidos. e os inimigos vencidos não têm nome. A nossa generosidade assim o entendia. Foi a nossa grandeza. E foi também o que nos perdeu. claro que o 25 de Abril, sempre. Mas também é óbvio ululante que 25 de Abril nunca mais.

A Revolução dos idos de Abril havia perdido a noção de fronteiras, mas começou a ser assunto de calendário. todos nós, jornalistas de pequena cabotagem, alimentávamos no nosso ser qualquer coisa de D'Artagnan, ignorando como D'Artagnan tinha cabado. Não a pelejar: na cama, com reumático, e vigiado pelos aguazis de um outr cardeal qualquer. Nesta versão de um prefácio a Abril, se nos comparo ao fidalgo gascão é porque, tal como ele, fomos cómicos mas nunca chegámos a ser ridículos. gastámos a pena, as ideias, os entusiasmos com idiotas, políticos medíocres, carreiristas, criámos ardorosamente muitos cheios de azinhavre e nunca nos recompusemos do abalo sofrido. desta Redacção saíram criaturas, que através de certo aparelho partidário, auferiram benesses, postos, lugares , sinecuras, tenças. nesta Redacção entraram como para uma acto neurótico, indivíduos que nada têm a ver com o «Diário Popular» e, muito menos, com a Liberdade. É triste mas é assim. Há uma linha divisória que separa jornalistas de jornalistas e se, de facto, um jornal é uma imagem devolvida de um país, essa simulação mais não será do que o movimento repetitivo de que, em Portugal, separa portugueses de portugueses. Os catatónicos do mando aqui e lá fora, revelam-se pelo ódio à amizade, pelo despeito ao talento, pelo ciúme à integridade. Estou aqui, dez anos depois do meu Abril, que foi Abril para muito outros. Para muitos outros que o não mereceram. O jornal que fazemos é uma face deformada dos nossos sonhos de então. E é preciso que isto seja dito. Para que um dia, alguns de nós, eu incluído, não sejamos apontados como cúmplices deste constrangimento quotidiano, deste comungar de mediocridade. Compulsiva ou deliberadamente, afastados dos decisões que tornam sempre num empreendimento colectivo todos as jornadas impressas, os melhores de nós recusam travestir-se de legisladores, mais ou menos impessoais de notícias inócuas. Este é o meu chão sagrado. Foi neste jornal que comecei a escrever, trazido pela mão amiga de José de Lemos, andava eu nos 13 anos e meu pai erguia um tigre de papel nas oficinas tipográficas nos baixos deste edifício. Escrevia mal o que o velho bastos compunha bem. Escrever mal foi sempre o meu destino patético. certo. Mas, no bojo desse destino, nunca coube uma indignidade: jamais as minhas pobres palavras cerziram imundices ou acavalaram-se na sordidez. Vão dez anos dobre Abril; e se a liberdade de imprensa está cada vez mais tremida, se uma democracia demagógica e mentirosa é igual a uma ditadura disfarçada - podem crer que não desistirei. o meu prefácio a Abril é o voto da minha própria consciência livre. À insolência bendita desse mês antigo junto a minha ainda quase intacta esperança.

E por aí seguimos os dois: um garoto com dez anos e cheio de glória e um homem grisalho e vago a fustigar o tempo, olhando o seu jornal que já não existe, com os mesmos olhos de um ateu que nunca vê Deus. Um Abril feito de por homens a acreditar, apenas neles.